| | 訂閱本報 | 瀏覽歷史報區 | | |||||||||||||

|

|||||||||||||

| 【大雪】十二月七日。大雪大到:意指烏魚群於大雪時,湧游進臺灣海峽。 【冬至】十二月廿一日。冬至圓仔呷落加一歲:冬至為古代的年節,有此一說吃了冬至湯圓,添一歲。 【諺語】冬至透腳日,做田人拼攏劊直:意指冬至天晴,農夫勤於農事不得閒。 |

|||||||||||||

| 二〇一六年十二月二十日發行 | |||||||||||||

米故事 蓬萊米古道知多少 |

|||||||||||||

|

蓬萊米古道知多少 從蓬萊米事務所到水車寮這條羊腸小徑,編織了一段「竹子湖稻米鼎盛的過往」。 「蓬萊米古道」名稱由來 那年,湖田國小黃校長打電話給我,邀我一起為竹子湖這個小小山間村落的往昔尋找相關故事。正巧,在這段時間裡,我也正在思考這個問題。於是,便爽快地允諾了。 在蒐集資料當中,校長問我說;想給這條第一次產出「蓬萊米」田埂小徑命名為「蓬萊米古道」。不知我的看法如何?我思索一下後,欣然同意了她的看法。因為,從產出那一粒又圓又飽滿的稻米開始,這個小地方可也是開創了一段「臺灣農業歷史的新頁」。後來,又有人把它喚為「水車寮步道」,我總認為還是稱為「蓬萊米古道」更具有它的歷史含意,希望歷史的存在是一種事實的陳述,而非意氣的爭紛。而我站在自己生長的土地上,更有責任和義務,把它介紹給眾多喜愛到竹子湖來瀏覽的民眾知曉。讓來此遊歷的人,能了解它曾經在臺灣的農業史上所扮演的角色。 蓬萊米事務所 曾經是湖田里(行政單位的名稱)重要的聚會場所和里辦公室所在,和重要的農產種子以及農產的集散地,同時也是臺灣高冷蔬菜最初研發的場域。現在的人只知道「好吃的高麗菜出自梨山」,事實上,在梨山高冷蔬菜產出之前,竹子湖的夏天是高麗菜盛產季節。一簍簍的高麗菜,從天剛亮的田裡去「砍」高麗菜直到中午,自田間到包裝場(蔬菜集散場)匯集後,再由村子裡產銷班的人,輪流排班押貨到台北的中央市場和太平市場兩大拍賣市場銷售。次日清晨,押貨的人,將清晨批發後所得款,挨家挨戶的逐一發還給每一戶出貨的農民。再從每簍高麗菜收取代售基本費用約台幣五元左右,做為社區的公積金。這筆錢便是後來增建六座包裝場的費用(現在,包裝場雖然不再使用,有部分的建築物,還是被用在其他的用途上) 。 有人說,是蓬萊米結束後才有高冷蔬菜的產出,這種說法並不正確的。按照叔父高銘宗陳述說,在他讀書時期課餘間,曾經幫忙小叔公高墀囿用刀片(刮鬍刀)切下高麗菜莖上的側芽,做為阡插使用(當時的菜種籽均由日本進口,價格昂貴,一般農戶很難負擔這樣昂貴價格。因此,以此方式來培植高麗菜幼苗,可以大大降低成本。) 。根據村子裡的長者陳述,家父在日本統治時期,是最早在竹子湖地區種植蕃茄和大黃瓜成功的人。因此,在第二次大戰末期,遂被日本政府徵去南京、廣州和海南島種植短期的葉菜類給正在作戰的日本軍隊食用。戰爭結束後,他回到竹子湖後就不再僅種植單一農作物,而是堅持種植多種各式農作物,以分散採收風險。同樣的理由,種植花卉也不是等待高冷蔬菜沒落後才開始的。到底哪一種花卉最早進入竹子湖生長?目前尚未覓得正確資料(尚待求證)。但是,從民國三十多年開始到民國六十餘年期間,供應台北的切花大賣市場(當時的批發花商,多數分散在大龍峒附近,大多以住家為店面,一直到台北市建立濱江花卉市場的第一座花卉集散市場)。這段期間,竹子湖的花農在台北的花卉市場上的確佔有他一席之地 (註1) 。 敝人幼年時期(民國四十來年間),家中曾種有小蒼蘭(祖父喚它為「素心蘭」,大理花和各種顏色的劍蘭(當時稱「福蘭」 ,還有高經濟的紫色鳶尾花(當時就直接稱為「艾莉絲」)。這些花卉在初期時,均由共同運銷的貨車(載運高冷蔬菜)運送到台北市區每一家大盤商家中銷售;數年後,才由幾戶(不到十家:曹姓一戶,阮姓,高家人約有四戶人,含高墀囿家,陳姓兄弟兩戶)種植花卉的花農自己組成產銷班,共同聘僱車輛運送花卉到各批發花商家中販售,乃至於後來的花卉批發市場。一直民國七十年代後,北部的花卉無法和南部產出大量生產的花卉抗衡後而停歇;竹子湖的農業自此式微,整個村落的生活型態也在政府鼓勵「休閒農業」後,而逐漸轉型。 早年花種和菜種均由蓬萊米事務所(湖田里辦公室)售出。至於開拓新種花卉種籽,則是由高墀囿長期訂閱日本相關的花卉期刊裡所獲得的資訊而採購。他經常先購得一些種子試種成功後,再發售給其他花農。就以現在眾所周知的「海芋」(當時稱為「咖辣」(日語發音),國語稱「馬蹄蓮」) ,其實,海芋也在民國四十七、四十八年間引進到竹子湖生長;是當時的一位名喚「大頭」(本名林根旺)花商從日本購得的種子,種在他天母的農地上。卻一直成長不佳,越種植株越少,僅餘數十株,遂詢問高墀囿是否有意思種它?海芋就這樣來到了竹子湖落地生根 (此一由來,為高墀囿的長女高雪白姑姑所陳述) 。直到民國五十年代後半期,臺灣社會型態改變後而有所不同。此時,也因為高墀囿年事已高,體力漸衰,並且從台北縣政府農業課技工一職退休後。支撐竹子湖農業事務一職才由高家轉移到其他的竹子湖姓氏。因交通更為便利,不少農民便直接在市場購買花種或蔬菜種仔,或是直接跟農會登記購買種籽,自此,不再倚賴集體的分配和購置。 曬穀場 在蓬萊米事務所前的埕是最主要稻種的曬穀場,也是最早設立的曬穀場。當年,在竹子湖有三個公共曬穀場,一個在水尾的曹家外厝土地公廟前,另兩個在東湖,其中之一也是最大的就是倉庫前的這個。主要是曬著由農民徒手採下作為次年播種的稻穀,稻子經過數日大太陽的曝曬後,再用風鼓把一些細碎的稻梗清除,裝入麻布袋後再放置在倉庫內,做為次年春天培育秧苗時用。 曬穀場旁除了兩個倉庫和事務所外,在國民政府撤退來台後,民國四十六年間,利用國軍的工兵部隊,幫忙陽金公路的馬路拓寬工程。於是在派出所的舊址上,利用山上現有的芒草搭建了一排軍營,同時,也在曬穀場旁的泥地上搭建另一排營房。曬穀場的營區從早期的芒草屋到現在的鋼筋水泥屋子,從工兵、陸軍到憲兵駐防,乃至於後期國防部的「梅荷園」休閒場所,從一半的營區到全數為國防部所據有。歷經數十年,當年軍隊駐防時,也曾經提供娛樂給當地居民蚊子電影院的娛樂場所。直到近年來,經歷多方努力後,才從國防部拿回來,原本打算再由地方接手管理,後因種種因素,改由陽管處接手管理,成就了現有的「蓬萊米故事館」。 從早期的竹子湖書房到現在森林小學的湖田國小 早年因為交通不便所致,竹子湖這裡的居民就學有許許多多的困難,家境好的人家,將子女送到士林就讀,總得借住在親友家中;或是在山下購置房屋。通學因路途遙遠,一趟路程約需兩小時,方能抵達士林求學;一般人家就乾脆讓孩子在家幫忙農事,頂多晚間到高烶勇所辦的私塾(俗稱「暗學」,就是夜間學習的意思)跟他學習漢字。到後來,因生產蓬萊米之故,平澤龜一郎建議日本總督府在此山間設立書房,招收國小一、二年級的孩子入學識字讀書,三、四年級以上者,依然得到士林國民小學就讀。 竹子湖書房由當地的居民白秋波承擔建造,他用不太多的經費,率領當地的居民共同建造,採用當地的壘石(安山岩)打造完成。黑瓦和石頭牆壁的一間教室,一間辦公室,一間教師宿舍和一間廁所。教室沿著山坡建造,教室後面就是原原種田的場所。民國五十六年間,因為山區孩子漸漸多了,遂由原本為湖山國小所屬的湖田分校改為湖田國小(日本撤出臺灣後,湖田里的學齡孩童,就近山區小學湖山國民小學就讀;因此,湖田書房遂成為湖山國小分校,一直到成立湖田國小為止)。學生依然是每年級一班,但每班人數約有二、三十人以上的小學校。由當時的校長跟高墀囿說明建校需要校地,經高墀囿允諾將稻田改為學校運動場地,從原本只有原地的三分之二,到後來擴建,將原有的稻田全數曩括為校地,成為現在湖田國小運動場的樣貌。 休憩所 位於蓬萊米事務所後面,原本上山來的農業工作人員,在山上過夜都住在事務所裡那間榻榻米的大通鋪。後來覺得有所不便,再加上越來越多上山的賞櫻官員,便在後面坡的地面上建造了一棟休憩所,提供給來此地官員住宿用,其內設置有一方池的溫泉池。溫泉水是引自小油坑噴氣孔的溫泉,用15至20公分寬的陶管接引過來,以保溫泉的水溫。至今,在陽金公路步道旁的山徑上,尚可覓得昔日廢棄的舊陶管遺跡。同時,此處正是當初切割高麗菜莖芽的場所,其院子裡,設置著雨量測量儀器和溫度計以及濕度和風向儀等;而這些都是關係著稻種播種和插秧的重要檢測儀器。 中央廣播電台 國民政府從大陸遷台後,積極的向對岸做心戰的作戰工作。這裡就是他們作戰的基地台,中央廣播電台微波轉播站,從此地發射短波到大陸對岸沿海或更深地省份。其實,他們在此地工作的人員很少,平時就一位工程師和一位工友。但是每半年,春秋兩季就會有維護人員上山來,維護那隻高聳入雲的天線。說它高聳是因為你站在台北市區往北望去,就可以看到在這山中那隻細細高高的紅色鐵架的天線,佇立在一片綠色樹林當中,十分的醒目。當時的高度,是現在這矮胖的四或五倍高。兩位工作人員長期居此,早已把他鄉變成自己的故鄉了。當初年少來此山中工作的高姓年少工程師,如今,也已經是山區裡的一份子。若問他年歲,已是九十高齡的白鬚長者,雖然家鄉口音不曾改過,卻是山裡居民口中稱的「電台高仔」,沒有人把他當外地人看待。 岩石上一棵茶葉樹的含意 走過了中央廣播電台的圍牆,沿著步道有點斜度往下,到平整的地面時,恰巧路旁右手邊有塊大岩石,岩石上面長著一棵小小的茶樹,就這樣活生生的長在岩石上。數年來總是沒見它長高過,高約45公分左右 。曾經有人問說:聽聞竹子湖曾經生產過茶葉,怎沒見到茶樹的蹤跡。陽管處曾請過專家研究山區的茶樹,經驗證過這山區茶樹的DNA。結果發現山裡的茶葉跟南投或是文山茶的DNA不同,反而,跟福建武夷山的茶葉的DNA相同。這茶樹無非說明一件事實,那就是當初由福建移民來的人,從家鄉帶來茶種所遺留下來的。因為,高氏家族便是從福建泉州移民過來的,他們的家鄉安溪就是產茶的。 猶記得年幼時,祖父常用手指著遙遠的七星山頭下方,幾處正在冒煙的地點說,那是「三點磺仔」,以前我們墾殖就到那。高銘宗叔叔也曾說,國民政府把我們高家的土地都沒收了。從零碎的話語中逐漸了解到,原來當初種茶的範圍就是到近七星山頂的林線處。家母也常提起,祖母過去採茶和礳茶的事,在當時聽來一陣茫然,不知所以。如今推斷回去,方才明白是怎麼一回事。 高厝三合院和那一彎水塘以及舊派出所埕 走過中央廣播電台後,不遠處的屋宇就是高家。早期高家建造屋子時,也是使用當地的芒草為頂,安山岩為牆的三合院,共有三攏建築,住居按照長幼順序排列。最中間的大堂是供奉祖先牌位和曾經救過高氏祖先的張巡的神位,祖宗為了感謝救命之恩,明訓高氏子孫萬代永世供奉,以示其救命之恩德。高姓家族從福建安溪移民來台,初時,居住在艋舺(今萬華);所以,在萬華有座高氏宗祠,每年春秋兩季需祭祀老祖先,散居在四處的子弟們會相繼回到祖祠聚會祭祖。在竹子湖所供奉的則是第一位來台的祖先(稱開山祖)和移居到竹子湖的直系祖宗,所以只稱「公廳」,不稱「宗祠」。原本在公廳門額上有「樹德」兩字的庭訊。經過幾次修繕後,「樹德」兩字就沒有再放在門匾上了。近年來,幾位宗族叔輩們正在積極地商議;該如何修繕公廳,讓它恢復舊觀。大廳是祭祀祖先和供奉神明的廳堂,均得早晚祭拜祖先,其左側的第一和第二護龍是高烶勇的住居,也是高墀囿的住家 (只是,目前屋宇頹敗壞企待修繕)。 面對高厝,它的右邊可達陽金公路,路旁尚有座小山丘的「崙」,這是昔日的日本派出所所在。所以,在抵達陽金公路前有一片寬廣平坦的土地,正是日本統治時代種櫻花的處所。當時是高烶勇擔任保正(里長),櫻花也是他負責種植的。高雪白描述說,當年一到花開時節,就會有很多人來這裡,在花樹下鋪著毯子野餐。以現在的景況看來,著實無法想像當時的盛況。 在印象中,此地曾經是個很大的兵營,駐防了許多軍人(後來才知道,他們全是來拓寬陽金公路的工兵)。那年,民國四十六年的春天,竹子湖下了場大雪,整整下了一個月。把住在芒草兵營裡的軍人凍死了數十人。當時,我家三合院的埕上,原本曬稻子的埕,堆了三堆高高的雪堆。每天我跪在窗台上,從家中的小窗子裡,看到父親用耙稻子的耙子把雪堆起來。 竹子湖兩大姓氏,一為曹姓,一為高姓。因為族人繁衍,住居因人多遂向外散居出去。曹家分為外厝和內厝,而高家則分為頂厝和下厝。那是因為山區限於建造房子的緣故所致。高厝前的半月池塘,早年,裡面養了許多魚,每年的農閒時,族人就洩去池水後,用家中製的雞籠子,到池塘裡抓魚。小魚從竹縫裡游出去,游不出去的表示魚夠大,這才能捕捉上岸;等全部捕捉好,經統計後,以每戶為單位均分所捕到的魚獲。池塘旁種植了一排高大的漂亮的楓香,在一次的風災後,竟被其中一房藉故砍除而不復存在。現在想來甚為可惜和遺憾!池子右旁曾經環繞著一堵圍牆,是由一些石塊築成的,圍牆上有一道狹窄門,這是當年高家人進出,所必經的門戶。經過這道門,方才能到達陽金公路。後來這門牆不知從何時被拆?雖然不得而知。然這扇門裡門外,曾經發生一件故事,述說著當年抗日的簡大獅曾經打算在竹子湖駐紮下來,要求高家人搬移。後因和高家的祖先比武輸了,只得再往後面的大山(竹子山)裡去駐紮 (註2) 。 連接著高家頂厝到下厝是條小徑,路旁緊鄰著一條圳溝。在當年,它扮演著很重要的角色。一則提供村民洗滌用,再則是村中婦女傳遞消息和社交的聚會場所;同時,也是小孩子們戲水撿蜆的地方。有時候,還會有上游流下來的泥鰍和小魚。我們常常用箭竹葉子編成的小船,從較上游處放入圳溝裡,讓它隨水流而下,看誰的船走得最的最遠,誰就是贏家。再者,圳溝和溝渠都是重要的灌溉渠道,終年川流通不息。近年來,山村生活型態改變了後,其重要性也就逐漸式微了,早已不太使用的溝渠,反而有被汙染的現象。 「稉(菮)仔寮」還是「墘仔寮」 從高厝的下厝往頂厝走,約行五十公尺就有條較大的山溝(後人稱為陽明溪) ,往上和小圳溝並行,往下分流。這裡因地形關係,形成三叉路,近年來,又從土地公廟處把臨溪旁的田埂加大,到此處成十字路口。附近分別有三座三合院的住宅,均為高厝人家,另一家楊姓人家是高家過繼給楊家人。當初在下厝居住空間有限時,分家後,便在此另闢新居。溪溝右邊是單獨的一個三合院,黑瓦石頭牆,門埕有一個不等邊的水泥地,是為曬穀場(地面並非平坦地水泥地,而是由三個凸起的水泥地組成的埕;曬稻時,每天晚上收稻子就將稻穀往這三個高處集中,堆成三座小山丘模樣,再用紮好的稻草,一綑綑由下往上層層蓋好,如此便可避免雨淋濕)。 溪溝左邊兩座三合院,分別而居,依地形建造而成;均為面溪背靠山坡,它們則是紅瓦磚牆和石頭牆建造而成。這溪水早年水多而湍急,在灌溉季節裡,有幾家的婦女會將衣物拿到下面的溪裡去清洗。但大部分還是在上方的小圳溝洗滌的。這條溪是高家族裡人稱它為「水墘仔(閩南音為菮)」。有人說:東湖之所以稱為「稉(菮)仔寮」是因為燒<鹼>的原故。遺憾的是,曾經詢問過幾位長輩,說法莫衷一是,無法界定。倒是我自己突發異想的認為,從小聽長輩們稱它為「水墘仔(閩南音為菮)」 還是「墘仔寮」?或許是「墘仔寮」呢(目前還在追尋幾位長輩求證當中) 。 壺穴和矽砂組成的山溝 被稱為陽明溪的水墘仔這條山溝,溪底裡佈滿了大大小小的坑洞,仔細看來,這些坑洞都是一些白色透明的結晶和淺黃色的砂石組成的;經地質老師說明,方才明白它們就是所謂的矽砂和壺穴。壺穴形成是因為水流沖刷的結果,而那砂岩則為「二氧化矽(SiO2)成分高的石英砂總稱,矽砂在陸地上以層狀或砂丘分佈,在河口或海岸以濱砂沉積,統稱為天然矽砂。(摘錄自網路gis.geo.ncu.edu.tw/mineral/m64.htm) 」那麼表示這地層有部分是自海底隆起的,有部分是火山熔岩覆蓋所形成的地表(竹子湖大多數地區均為安山岩)。當初有數家礦業公司在竹子湖採矽砂和硫磺,在國家公園成立後,這些礦業公司相繼的退出此地,據說是租期也到了。當初他們跟陽明山管理局租採礦,期約為三十年。 老吉野櫻花樹 往圳溝和山澗中間的步道走去,這條路早年是為了巡視圳溝疏通渠道所設的。在「水墘坑仔窟」一處較深的集水處前的右側,有兩棵目前是村子裡最早的吉野櫻,那是高墀囿的哥哥高墀淮手植,也是現今在竹子湖所能見到吉野櫻的母株。這位老先生雖然已經去世數十年了,但在老一輩的竹仔湖居民心目中,仍佔有其一席之地。他無師自通地學會勘輿學,經常免費為當地的居民看風水,又自學中醫,免費幫村民看一些簡單的疾病。他家也是住在後山地居民往來趕不及回家的中途休息站(他就住在岔路右邊的黑瓦三合院,家門前有水泥鋪成的曬穀場,家裡也有個小小穀倉)。由於他家有自己的穀倉,常有人前來借沒還的米糧。他總喜歡種植一些在當時的竹子湖所不易看到的花卉植物,這或許是他人生最大的樂趣吧! 水墘坑仔窟,這漥深水潭,常可見到一些過境的候鳥,只是它們都很害羞,很容易受到驚嚇的。 獨木橋 在這大小山溝的另一邊的高地上側,有條比一田埂較為寬大的山徑,這條路才是當年挑著稻穀到水車寮碾米的路。它是穿過吉野櫻花樹下和數棵柚子樹下的小徑的對面,從吉野櫻樹下,往前走沒多遠,是一排長滿芒草的溪溝,也是兩條小山路匯結之處。原來挑米的小路需跨過山溝,溪溝上擺放著一片寬約三十公分的獨木板橋。雖然不識它是何種木頭,總覺得它是塊質地非常堅硬又很有重量的木頭。過了這條獨木橋,抬頭望去就可以看到水車寮的屋宇。後來在它前面的田旁建造了一間石頭屋,用以放置農具和農肥後,現今就只能看到這間農舍了,水車寮已然被其掩蓋。到水車寮的道路也在此處被阻擋住,無法再往前行。 水車寮 竹子湖的水車寮之所以建造,是因為開始時,人們都是在自家用搗臼來搗米。吃多少搗多少米。一天三餐,得經常用臼搗米才行。後來是把曬好的稻子挑去北投的「碾土壟間」碾米(現在的北投農會,位於大興街上的福利社後方即是當時碾米廠的遺址)。因路途遙遠,一個人一趟路僅能碾一袋米。後來經村民商議結果,由高家出地建造了這一間利用高低水位落差,所產生的衝擊力以帶動碾米機器的水車,遂稱此屋為水車寮(寮乃屋子的意思)。起初由居住在近處的高墀淮(高墀囿的大哥)負責管理,後來交給高墀淮的小舅子陳文正(憨正)管理,維修的工作則仍由其子高銘印負責。 這條碾米步道,至今因環境略作變更,和原來的路徑稍有部分不同。原本須走的狹窄田埂,如今已經拓展為可兩人錯身而有餘。應該從水車寮旁經過的小徑,也改由沿著山溪旁行走。隨著歲月流轉,村民生活的改變後,以水力帶動碾米機器的水車被電動碾米機所取代了,繼而又因為村民生活型態轉變,農地裡絕大多數種植了高麗菜後,加上臺灣從北到南各地均可耕植蓬萊米;而高麗菜的收益,一年在竹子湖地區也能有兩到三次的收穫。最後一家種稻子的黃姓農民,也在民國七十二年後,不再種稻,改種了海芋。結束了這段蓬萊米造就竹仔湖地區村民生活史。 但是,蓬萊米的確改善了當地居民擺脫貧瘠困苦的生活。遂有民國五十二年,當年已八十歲的平澤龜一郎再度來台時,村民慎重其事的製作一面「恩重如山」的錦旗,並且全村的成年莊稼漢均出席了這次的感恩盛會,以表達歡迎並答謝這位日本人早年的知遇之恩。「恩重如山」之言並非誇飾之詞,而是確實如此。因為除了種稻換來溫飽,還加上高冷蔬菜從日治末期到民國七十年代,高麗菜的收益讓竹仔湖農民的家庭增田了不少財富。勤勞早起的農人,從立春前就開始撒種子育菜種,迎著東北吹來冷冽的季風,砍一些芒草將菜苗的苗圃蓋上,幫菜苗保暖。等待一星期後,菜苗脫下胚乳葉後,才小心地掀開育苗圃,再過一兩星期,待幼苗約長到五公分高時,便再將幼苗移植出來,培土讓菜苗的根系壯碩,等長到約十公分高時,即可移植到土穴裡種植。過兩個月成長時間便可採收高麗菜,初上市的高麗菜價格高,一簍一百斤重的高麗菜可以有數千元的收入。勤勞節省的村民,增加了收益後,便有人陸續的下山購屋置產。而這些都是因為當年平澤龜一郎一面督促種稻,一面讓無法獲得灌溉到水的旱田,得以種植這些高冷蔬菜所致。「恩重如山」是飲水思源,來表竹子湖的農民感懷這位日本人當初為竹仔湖農業所奠立下來的基礎,讓他們脫離了貧困的生活。 「深坑仔」上的木板橋到「甜吊橋」 竹子湖也有一處叫做「深坑仔」的地方,那是從大馬路往下到水車寮必經之地,也是頂湖和下湖地居民碾米所必需走的路徑。從東湖經過水車寮後,往左邊過山澗上的一條吊橋,現在稱呼為「甜吊橋」,原本是條用木板釘成寬約四或五尺寬的木板橋;後來修成了吊橋模樣,也換了一個美麗的名稱「甜吊橋」,這是大部分從下湖扛稻子來碾米人走的道路。它本來是不穿過竹林的,從那山丘上方的田中央田埂過的,後來路口那家餐廳種了海芋後,便將行走的道路往南邊移到現今的路上。穿過這片箭竹林,目前在竹子湖裡已經是成為較稀有的箭竹林。其實,早年到竹子湖開墾的先民們,他們所見到的景象是到處都是這種箭竹林的,他們將這些竹林逐一清除,使之成為良田以利耕作。走出竹林後,可見到橫在眼前的是一家餐廳,餐廳的屋後就是一條大馬路。從馬路往左是出竹子湖的方向,往右則可抵達頂湖地區。 頂湖倉庫 頂湖倉庫之前,從水車寮到湖田國小這個範圍,被稱為是「東湖」。一條穿過東湖的山溝後來被譽為「陽明溪」,它的上游是頂湖。在進頂湖之前,則先抵達頂湖倉庫,是日本時代採稻種重要的據點,也是居民迎神賽會的重要場所;現在只看得見一個有屋頂和它支柱的建築物,像個遮雨的地方,這是當年高麗菜鼎盛時期所興建造的六座包裝場之一 (高麗菜的集散地)。原本在日本統治下的道路則僅開拓到此,後來德記公司向陽明山管理局承租三十年開礦,將馬路拓展到現在公車站牌「水尾」的地方。其實,那地方是當初駐軍練習打靶的場域。只是,現在的公車上的跑馬燈所標示的地點,跟事實是有段距離的。 頂湖 東北季風到達臺灣時,會是誰先知道呢?那是頂湖最先知道。為什麼呢?因為東北季風從大陸的蒙古一路跋山涉水,遠渡重洋,浩浩蕩蕩的夾帶著所經過海洋上濃濃的水氣,來到臺灣;首先碰到的是這座大屯山脈,原本從平坦無阻的海面來,突然間碰觸到高山,瞬間,水蒸氣就凝成了雨滴。所以,竹子湖的冬季便有「十日風來,九日雨」的俚語。頂湖處在七星山和竹子山交接處的鞍部下方,猶如開了口的布袋,把那涼颼颼的東北風收納起來。這裡的溫度跟同樣是竹子湖的其他地方相比,在冬天裡,總是低了2到4度以上。秋寒和荒蕪的感覺,在頂湖最為顯著。 從頂湖可以遠眺小油坑的景象,在德記公司煮硫期間,可以看到忙碌的煮硫工人穿梭在山邊的道路上,也可以清楚地看到煮硫的灶火熊熊的烈焰在晃動。小油坑裡冒出來的白煙,是本地人在聽不到氣象播報時的氣候預告。母親常說,當白煙冒出來多一些,那就表示要變天了。如果天氣連續晴朗的話,冒出來的煙就會比較為稀疏。 後語 明善叔叔囑我,多為地方盡一份心力。長輩期許,莫敢忘卻!僅能竭盡所能,但也僅就一己所知部分陳述一二而已。 高月妥 / 臺灣北部蓬萊米走廊推動聯盟

註1:但花農在竹子湖地區的人數,本就不多。因為,種花除草得小心翼翼,花期後還得收種藏種,工序繁複許多,不似種菜的便利,最多人數也僅十戶左右。 註2:根據楊豹的說法是,當年論功夫時,簡大獅輸了高家祖先。論符咒,也輸了楊家祖先。是否屬實,因為已無當事人可求證;唯一的事實是,幼年時,曾聽聞自先祖父和先父口中言,先祖曾經打敗土匪,得以保全村子裡的居住安全。也曾經在祖父的床鋪下,藏有一把長約四尺長的長劍。後因搬家,不知其去向。

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

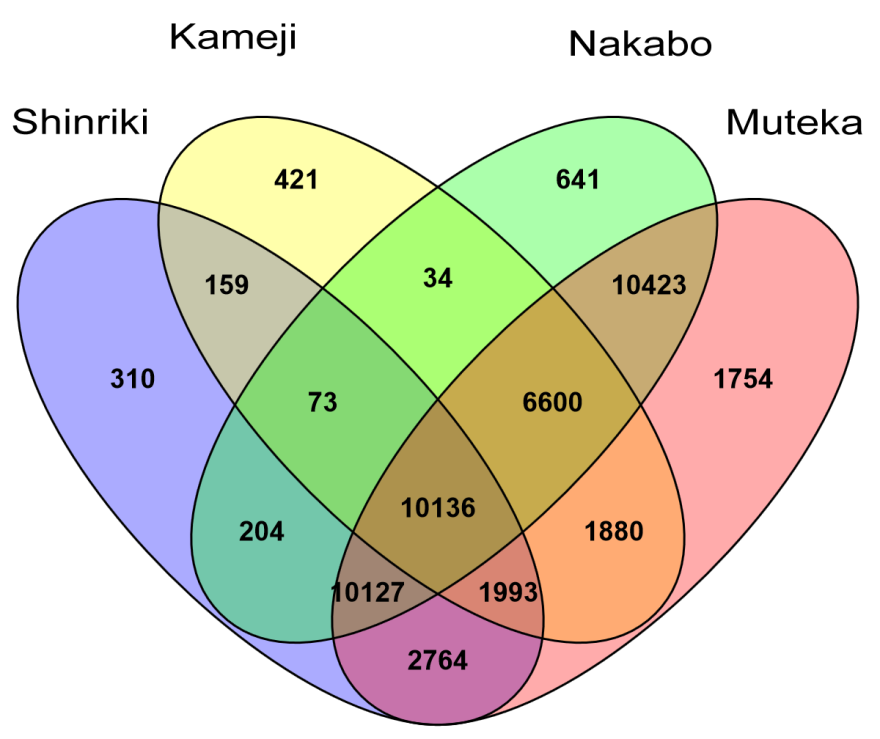

美麗的意外—臺中六十五號 揭開「臺中六十五號」的面紗 在臺灣栽種稻作歷史超過千年,近代主要栽培稻種是由明朝先民帶來臺灣的秈稻,而由秈稻轉變為稉稻,並且是第一個在臺灣本土雜交育成的的關鍵稻種是「臺中六十五號」。除了高產、適應性高和米質優良,最令人驚訝且為後續育種計畫的關鍵,是對光不敏感的特性,使稉稻在臺灣可以一年二期,不受光週期長短的影響。其育種過程與後來被推廣的過程,由其他前輩的文筆已經有詳盡且美妙的描述,在此不多著墨。倒是為何原來對光週期敏感的兩親本—日本稉稻地方品種「神力」與「龜治」,在育種家巧手與機緣的意外之下,會育出對光不敏感的後代–「臺中六十五號」;多年來一些討論歸納於自然的突變,但其實不然。在2016年初,由筆者實驗室所發表的一篇科學期刊論文中,已經證實這個意外的來源,本篇將描述這個發現的過程。 一般來說,稻屬的生物特性會對光週期的長短有所感應,主要影響抽穗時機,意思是當光週期縮短到低於13小時之下時,稻的生物體內會有某種訊號被啟動,接著就是啟動開花機制,進入生殖生長的程序。這個機制不會回頭,在一連串的訊息轉換之後,抽穗、授粉、結穗與充實,接連發生。對於已經具備度過足夠的營養生長時期的稻作,小小的生化工廠將能量慢慢地轉移到穗上與穀粒之中。然而,倘若提早轉變為生殖生長期,葉片與分糵數較少,也就是光合作用的基地相對地少,則穀粒孕育的養分供給則明顯較差。反之,在日長漸長的季節種植,也因為對光週期長度敏感,一直得不到訊號進入生殖生長期,抽穗日數就變得相對的長,甚至可以長到將近兩倍之多,對於投入的資源與收成來說,便形成很大的負擔。 「臺中六十五號」的兩親本「神力」與「龜治」,由光感特性與分子生物的證據證實,其光感特性皆無突變,在日本為慣行的一年一期作,是兩個日本的在地品種 (兩者譜系無法在線上資料查到)。但臺中六十五號的「光不感」特性是「突變」而來的嗎?在之前的多個研究報告是這樣推論的,既使是已經採用當時先進的分子生物技術分析。但遺傳上,我們仍保持著懷疑,並存在著另外一個可能性,這個可能性,需要詳細的分析,與堅實的證據支持。回到討論「突變」的可能性,由於生物體在自然環境之下,便有可能會發生基因的突變,即使突變率再低,每一個去氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid, DNA)的突變率大約是十億分之一 (1/109),只要發生了,便可藉由遺傳與選拔,將此性狀存留下來。在分子生物技術未有大突破前,育種家與遺傳學家們普遍相信這個原因。 實驗室內的驚人發現 但是本實驗室在準備另外一個研究的過程中,卻發現另一個驚人的事實,這個事實也就推著我們必須要證實「臺中六十五號」的身世之謎。在2007年左右,為了要分析臺灣在地品系的種源多樣性,本實驗室針對幾個關係到馴化的且已經被好好研究的基因,例如:光週期、糯性與高矮株等特性,將由國家種原庫申請來的臺灣山地陸稻、在地品系與現代育成品種,編成64個參試系,進行分子生物的分析,其結果令人驚訝的是,對於光敏感的兩個關鍵基因Hd1及Ehd1,除了「臺中六十五號」,還有好幾個臺灣在地品系也有一樣的基因型。這裡要再回頭談到「兩個關鍵基因」這件事,這兩個基因是在2000與2004才首見在科學期刊上,證實他們都是影響稻作對光週期敏感的關鍵基因,也就是這兩個基因在植物體內對光週期感應的不同反應機制上。而「臺中六十五號」就這麼剛好,在一次雜交與大約不到十代的自交之間,這兩個同屬光敏感機制的基因同時獲得突變,參考我們前面說到的突變率,這的確是太巧了!不過,回到實驗室看到超過64個參試系的分析證據,這個巧合馬上就被打破,興起的是另外一個可能性,也就是其他品種的花粉雜入了「臺中六十五號」的育種田。 在2010之前,大部分實驗室採用的分子生物技術,在有限預算的狀況下,每次只能解析全基因體大約萬分之一的特定區域,所以需要搭配其他分析技巧。然而針對前段提到的兩個基因,因為已經有前人研究可以參考他們定序的結果,就像有人已經告訴我們要測量哪個部位,並畫下個標準,我們可以專注在品種間的差異。也因為這樣,本實驗室的前碩士班學生們,在這些參試系之中,找到三個與「臺中六十五號」有相同基因型的在地品系,也就是說,分子生物的分析結果已經證實,無親緣關係的臺灣在地品系,在這兩個光敏感的基因上,居然有跟「臺中六十五號」一樣的基因型!當然,也同時驗證,「神力」與「龜治」在這兩個基因的基因型,皆與「臺中六十五號」不同。這時衍生出來的第二個問題是,這兩個註冊的父母本還是父母本嗎?但是到此,其實當時可以用的分析技術,在有限預算的狀況下,已經到了極限,隔了三年,因為第二代的去氧核苷酸定序技術,或在當時稱為次世代定序技術(Next Generation Sequence, NGS),才又重啟這個課題的研究。 大約2006到2010期間,在生物技術上有突破性的發展,NGS開始被商品化,定序的單位(每個DNA)價格持續下降,並且單次定序結果的涵蓋度與深度也隨著正確率而上升,這兩個趨勢依然維持。既然產生很多讓生物學家分析的資料,這一門分析的科學或技術便有了專門的稱號–「生物資訊」。在定序技術與生物資訊方法不斷精進的幫助之下,讓分子遺傳的研究人員在基因體上的視野瞬間開闊,雖不及百分也有九十,藉由生物資訊工具的解讀,研究人員可以獲得大部分與參考序列有差異之處,學者用「多型性」一詞來描述兩樣本之間,同一特徵點的差異。然而,有了這樣的技術,可以幫我們解答那些以前的方法不能回答的問題呢? 剛開始,我們只有一個簡單的問題,”為何「臺中六十五號」對光週期不敏感,而其兩親本都對光週期敏感?”,但是在前述的另一個研究中,卻意外地衍生出另外一個問題,”可能有其他親本雜入?”,或甚至—“究竟「神力」與「龜治」是否真的是「臺中六十五號」的親本?”。整合一下要討論的問題,我們將問題縮減到後面兩個,接下來看看科學的證據,可以給我們甚麼樣的答案。 生物體代代相傳的是基因,而其實也就是其構成的基本單位– DNA,栽培稻大約有八億對DNA。NGS所給予的精細度,可以細到每一個DNA。排除定序時的錯誤、雜訊以及其他生物個體內的小差異之後,我們可以比對兩兩樣品之間DNA的異與同,凡有單一核苷酸差異–多型性者,我們稱為單一核苷酸多型性(single nucleotide polymorphism, SNP)。如此龐大的資料量,在生物資訊工具以及中階電腦工作站的計算之下,我們可以在一天之內獲得比對的結果。呈現結果之前,我們已先剔除其中一個在初步分析時,發現同質性過低的品系。而五個樣品的比較結果,我們以「臺中六十五號」為參考依據,將其他四個品種(系),「神力」、「龜治」,Muteka及Nakabo等,與「臺中六十五號」同型的SNP數量,繪製成圖一,神力(Shinriki)與龜治(Kameji)分別貢獻了310與421個無法被其他兩個品系所取代的SNP,而Muteka及Nakabo分別也貢獻了1754及641個SNP,無法從「神力」與「龜治」遺傳過來,中間交集的部分是無法區分屬於那個親本貢獻的SNP數量。

圖 1 臺中六十五號(TC65)基因體上可能承襲來自於四個品種(系)的SNP數量。(Wei et al., 2016) 天賜良機產出完美關鍵品種 簡單的說,由圖一同時回答了兩個問題,問題(1)的確有臺灣在地品系貢獻在「臺中六十五號」的親緣中,因為有部分的SNP必須靠Muteka或Nakabo提供,並非全由「神力」與「龜治」而來;回答問題(2)跟前一個題的答案類似,也有部分的SNP,必須由「神力」與「龜治」分別提供,缺一不可。所以這個結果告訴我們,四個親本都有貢獻一點遺傳成分在「臺中六十五號」上。 現代的科學證據給了這樣的答案,但難道記載有錯?亦或田間操作有誤?還是發生了自然雜交的漸滲(introgression)事件?雖然我們已經無法跟前人查證細節,但若是否定了前面兩點的假設,自然雜交有可能嗎?栽培稻不是被稱為閉花授粉的自交作物嗎?其實答案是肯定的,有紀錄的田間試驗結果顯示,大約是低於5%的栽培稻會發生開花授粉的自然雜交,也就是這一點點的機會,加上當時採種自臺灣各地的早期栽培品種、山地陸稻及各部落的在地品系也種在附近,進行其他試驗或維持種原新鮮度,兩個天賜的機會湊在一起,便產生了這個美麗的意外。這是我們比較相信的解釋。近百年前,育種家還未知光敏感基因到底有幾個的情況下,或誤以為自然的突變,老天爺給予了一個可以一年二期的新品種。之後,再加上其他優良的農藝性狀,不僅讓此品種成為農民栽種的要角,也成為其他育種計畫,導入光不敏感基因型的來源。 魏甫錦 / 國立臺灣大學農藝學系博士 參考資料:Wei F-J, Tsai Y-C, Wu H-P, Huang L-T, Chen Y-C, Chen Y-F, Wu C-C, Tseng Y-T, Hsing Y-iC (2016) Both Hd1 and Ehd1 are important for artificial selection of flowering time in cultivated rice. Plant Science 242:187-194 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

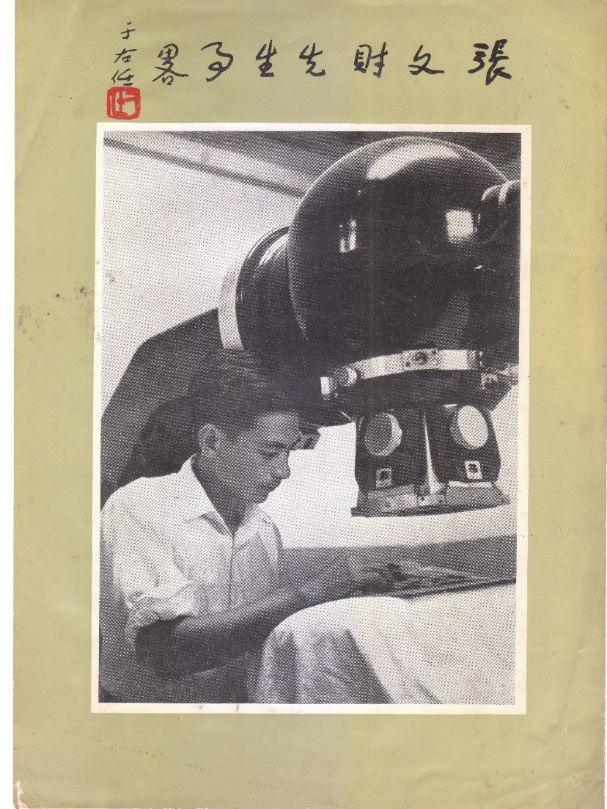

在西非採集野生稻倒下的張文財教授 寫此文之動機 六十五年前(1951) 筆者和張文財先生,同時從省立臺中農學院(國立中興大學之前身) 畢業。兩人之論文指導老師是日籍教授岡 彥一博士,因為每天都在同一研究室工作,兩人成為最要好的朋友。好友在西非因採集野生稻以研究栽培稻之起源時在查德湖附近,遇到車禍而去世享年三十九歲。因為事情發生在六十二年(1953) 前的事, 知道此段歷史的人少之又少。磯永吉學會的秘書長彭雲明教授,有一次來訪希望有人能把這段為水稻研究而倒下的張文財在非洲工作犧牲生命的歷史寫出來留下記錄,我想知道此段歷史的人可能很少,所以自告奮勇地說我來寫此文,以安慰這一位曾經在臺大農藝系兼任過課程的張文財博士在天上之靈。

圖 1 1962年張文財在台大醫院放射線科,利用大家下班後之半夜,使用剛引進的治療用鈷60(Cobalt 60) 放射線發射機,照射不同劑量的放射線於稻種子上,讓它發生突變後,選拔種在田中的各種突變體之情形。 話說從頭 張文財和我在1951年從臺中農學院畢業,張文財在日籍老師岡 彥一教授指導下完成了「單元體稻及四元體稻(註1)胚囊(註2)發育之比較研究(Comparative studies on embryo sac development in haploid and tetraploid rice plants)」,我則在同一老師指導下完成了「單元體稻及四元體稻染色體行動之比較研究 (Comparative studies on chromosome behavior in haploid and tetraploid rice plants)」。我們的論文後來用日文在日本遺傳學雜誌(Japanese Journal of Genetics) 發表。因為在同一老師及同一研究室工作,彼此探討彼此幫忙進修之下,完成了學業並變成了最好的朋友。後來我們都對稻之突變育種(Mutation breeding) 感到有興趣,乃得到臺大醫院放射線科蔣主任之許可,兩人乃利用大家下班後之半夜,使用剛引進不久的治療用鈷60(Cobalt 60) 放射線發射機,照射不同劑量的放射線於稻種子上,讓它發生突變後,選拔種在田中的各種突變體(請看所附照片)。 張文財是苗栗縣苑裡人,他已結婚並育有一男二女,家小康;為上學方便在臺中市後火車站附近買了一棟房子,除了上下班方便,更能夠全家一起同享天倫之樂,家庭和事業均能兼顧到。一家五口家庭生活美滿(當時我還是單身漢) ,我和岡彥一教授常常去張家做客吃飯,引來許多人的羨慕。張兄平時沈默寡言,此外他雖然飽受宿疾氣喘病所苦,但他卻仍專心於研究,看在眼裡,令我心有萬萬不忍心之感。 張文財之進修及教書所走過之路 因為他工作認真,後來病好後被岡彥一教授錄用為技術員,輔助他的稻之細胞遺傳研究,不久升為助教、講師。我乃經過考試被分發在臺北市公館的臺灣省農試所任職,被任用為技佐、技士、技正、研究員及系主任。因為張文財是認真可造就之材,岡彥一教授用所獲之洛克斐勒基金研究費為獎助金,送張文財去日本東京大學進修,並進駐在靜岡縣三島市之國立遺傳學研究所(National Institute of Genetics)進行博士論文有關野生稻的研究。學業完成後獲得國立東京大學的農學博士學位後回台,並繼續在中興大學任教,他很快地升為副教授。我記得他曾經應當時的臺大農藝系主任湯文通之邀,兼任臺大農藝系之副教授,過著一根蠟燭兩頭燒的忙碌生活。看在眼裡,中央研究院植物研究所所長李先聞院土聘請他兼任「副研究員」之職位,並把研究論文送去植物所季刊發表。 張文財和第一任中央研究院院長學術碩儒胡適之博士的互動 1961年夏天日本國立遺傳研究所統計遺傳部部長酒井寬一博士,應邀前來中央研究院演講時,和院長胡適之(聽說,他有17個博士學位)兩人無所不談,兩人彼此謙遜充分表現學術碩儒之風範。陪同之張文財博士、張德慈博士、胡兆華博土及筆者等在場作陪聆聽,兩個聞名於世的謙卑君子,主客之風範讓人敬佩學習。院長胡適之臨時動議留下我們七人在他的官邸吃午飯。胡院長推薦並殷殷夾取他廚師所做的名菜獅子頭,分享與大家,每人對它的口味印象深刻,至今難忘。他特別垂詢張文財博士將去非洲研究野生稻的計劃,預祝他成功。 1962年院長胡適在南港召開中央研究院院士會議,我們也以兼任副研究員之身份受邀參加院土會議之開幕典禮。他穿上中式長袖馬掛裝出席受到與會人員拍手歡迎,他和每一人握手致意,因為不久前在他家吃過飯,對我們仍然記得,尤其是和張文財握手時特別向他祝福「非洲之行順利成功!」。當他和每人握手完後,站在主講台致詞,講畢忽然倒下,醫生宣告他因心臟病而去世,享年七十一歲。雖然在場的院士們覺得他「死得其所」,但我們甚感不捨,在現場的院士們相擁大哭一團,尤其是不久前我們在他家作客吃飯,我們的淚水不斷,此景永遠記得。萬萬沒有想到,被認為是明日之星的張文財博士,不久後也因為在非洲採集野生稻時,客死在西非;深感世上沒有辦法控制的憾事真的很多。

圖 2 午餐後在胡適之官邸前留影:前排左起:酒井寬一博士,胡適之博士,張文財博士、後排左起:胡兆華博土,張德慈博士、胡適之秘書及謝順景博士。 一九六○年代的稻研究 我記得1960年代產米國家:美國、印度、泰國、菲律賓、越南、日本及臺灣等除研究稻米改良及栽培技術之外,特別注重基礎研究如:稻之起源、稻之遺傳、稻之細胞遺傳、稻之分類……等。1963年我國在菲律賓國際稻米研究所(IRRI) 服務的張德慈博士主辦「國際稻米遺傳學及細胞遺傳學研討會(International Symposium on Rice Genetics and Cytogenetics)」岡 彥一、李先聞、張文財、胡兆華及筆者等多人應邀參加發表論文。會議中決定請日本國立遺傳研究所和臺灣的臺中農學院分擔加強研究稻之起源,為研究的必要派人到世界各地蒐集野生稻的種子後,分別在日本國立遺傳研究所及臺灣中興大學和中央研究院植物研究所繁殖,作為交配及研究其後代之用。岡彥一教授和張文財博士被推薦負責前往非洲進行野生稻調查及種源之蒐集工作。當時對被派沒有人去過的非洲研究該地野生稻的人,感到羨慕他有此機會出國,為什麼自己沒有被點上?現在想起來,沒有被點上才活到現在,比他多活了六十三年,才能寫這一段歷史。 岡彥一及張文財博土出發去非洲採集野生稻種子 1963年夏天十月六日岡彥一教授及張文財博土從臺灣出發到沒有臺灣人去過的非洲,兩人約定好,到了西非以後兩人分別走不同路線,最後在奈及利亞會合回台。五十六年前(1961年) 我們在非洲沒有邦交國,沒有大使館也沒有我國的農技團幫忙帶路,所以只能靠一張地圖邊走邊問方式在當地雇用落後的老車子去蠻荒之地,找野生稻之棲息地。如此在不同國家所採集的野生稻種子,除在當地調查並畫生長區域、照相記錄外,最重要的是採集野生稻種子,分別編號帶回來。 1994年至1997年之四年間,筆者因為要規劃農技團之工作方向,來回非洲七次,造訪了南非,西非布吉納法索、尼日、甘比亞、馬拉威、史瓦濟蘭、塞內加爾及賴比瑞亞等國,當時比1960年代的 非洲路況已進步了很多,加上有我們的大使館及農技團在那裡照顧我們,所以我運氣不錯,能每一次順利去,順利回來,七次沒有發生任何車禍,安全回來。 尋找岡彥一及張文財兩人走過的路 筆者走過西非時,尋找岡彥一及張文財兩人走過的路,在甘比亞及尼日找到能生長在湖中及河中生長的長莖稻,浮稻(莖長可達10公尺長) ,也在首都尼亞美附近的尼日河看到當地人划船收稻之情形;這應該也是野生稻的一種 「浮稻」,但其他野生稻的棲息地事過境遷,問不出頭緒來,只能猜想此處那處而已。其他大使館也因為數十年前發生的事,問不出所以然來。我在非洲鄉村的的確確看到非洲小毛驢,小羊群及其他家畜在路上到處跑,行車只能讓牠們漫行,否則會相撞出車禍來,我們的生命有危險。聽說岡彥一及張文財兩人走完不同的路線後在奈及利亞相會準備回臺時,因為車畜相撞翻車張文財當場死亡而岡彥一則昏迷不醒,經過急救後醒過來,撿了一條命的故事而已。查德代表處人員從老遠跑來善後,把張文財的遺體火化後,把骨灰寄回台中。接到骨灰箱,張家五口哭成一團。好友有難,我從臺北趕去臺中,安慰傷心欲絕的張夫人,幫忙處理後事,失去最好的朋友,儘管我心急如焚,也只能由衷地安慰張家人而已。

圖 3 岡彥一和張文財教授完成了栽培稻起源(Origin of Cultivated Rice) 之研究 1963年在IRRI的國際稻米遺傳及細胞遺傳學研討會中與會學者對目前的栽培稻種是屬於Oryza Sativa或 Oryza officinalisis討論很多。栽培稻又來自Oryza Sativa ?Oryza Sativa又來自Oryza Perennis?或其他種(Species) 呢 ?亞種水稻日本型(Japonica subspecies)及印度型(Indica subspecies) 又如何產生?非洲型水稻的情形如何?這些疑問需要一一解答。岡彥一教授和張文財教授過去對這些問題有研究,他們的研究論文在IRRI的國際研討會中引起熱烈的討論。 為進一步探討大家的論點,才有去非洲採集野生稻種子,研究雜交後代表現之動機。岡彥一和張文財兩位教授所蒐集的野生稻有下列幾種: O.Perennis,spontania 這些野生稻種子分三套分別由臺中農學院、中央研究院植物研究所及日本國立遺傳學研究所妥為保存,因為這些寶貴的材料犧牲了張文財的生命及受傷剩下半條命的岡彥一教授所蒐集來的。李先聞院土、翁登山和胡兆華教授利用這些材料研究他們雜交後代的染色體配對問題,謝順景和岡彥一研究雜種不稔問題,日本國立遺傳學研究所利用此材科研究稻系統發生的統計遺傳問題等充分發揮了它們的研究價值。1988年岡彥一教授把他和張文財一起發表的許多論文綜合整理成為254頁的英文版專書Origin of Cultivated Rice(栽培稻之起源):由日本科學會出版(Japanese Scientific Societies Press)。岡彥一教授親自簽名「謝順景先生惠存With Compliments of H.I. Oka : 15 March1988」一冊送我研讀並做紀念,因為此書是由生命換來的唯一討論栽培稻種的起源的文件。作者岡彥一教授也在多年前在日本過世,享年八十五歲,我們至今仍然非常的懷念他。我已和臺大圖書館談好,將來會轉送此書給臺大圖書館典藏組典藏。 謝順景 博士 / 國立屏科大終身講座教授 註1:單元體(Haploid)、二元體(Diploid) 、三元體(Triploid)、四元體(Tetraoloid); 植物的染色體組數,只有一套的叫做單元體,例如單元體水稻或單倍體的染色體數是12條(1 n=12);有兩套染色體者叫做二元體或二倍體染色體數是24條(2n=24)、有參套染色體者叫做三元體或三倍體(3 n=36),而染色體有四套的,叫做四元體或四倍體,染色體數有48條(4 n=48) 。我們一般所栽培的水稻,都是二元體。 註2:胚囊:裝水稻胚胎的囊包,囊包成熟後就成為「胚」。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

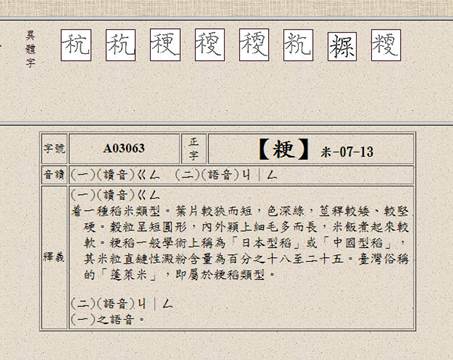

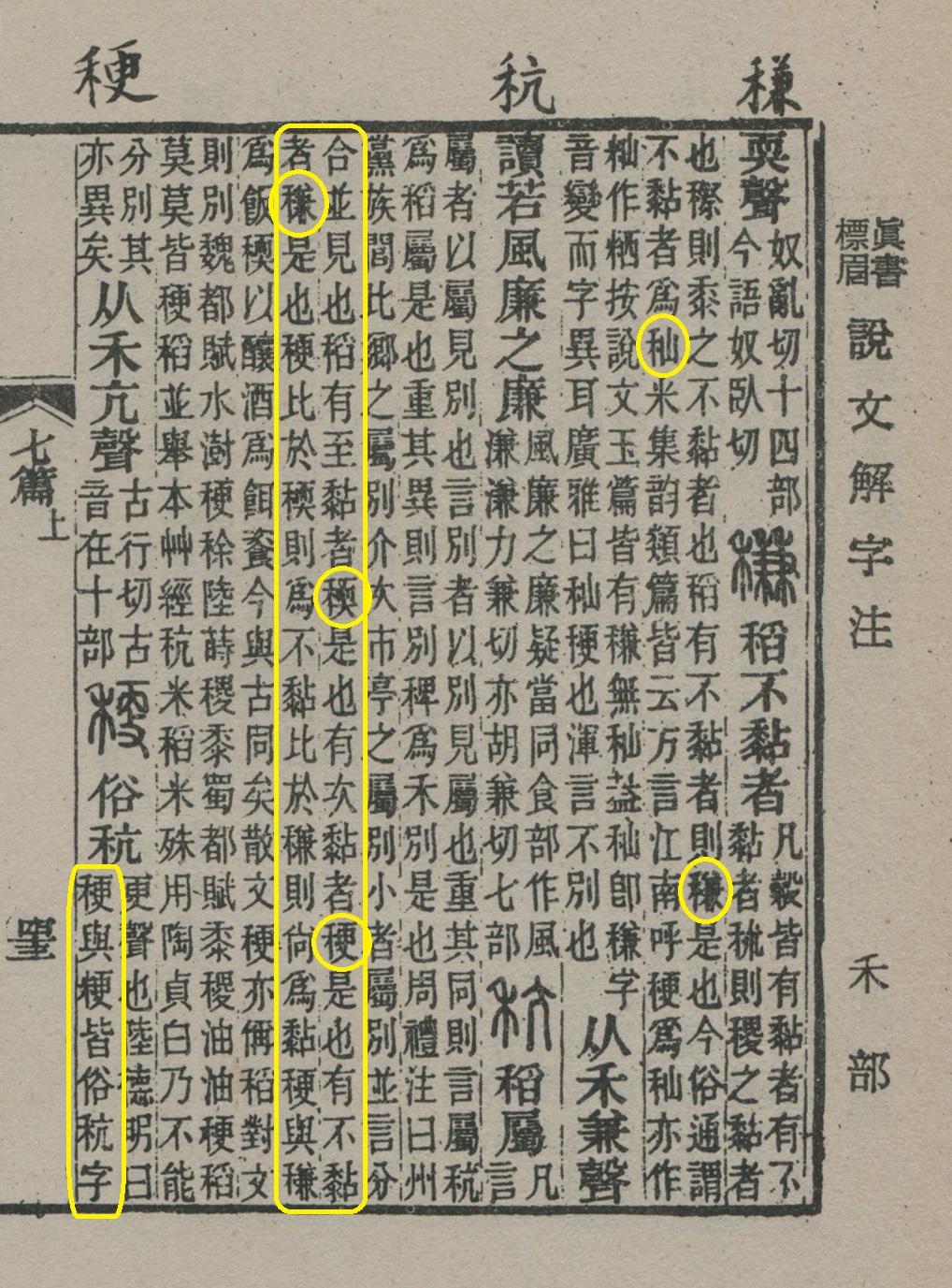

「粳」與「稉」是兩個相互通用的字嗎 在展示稻米歷史或是米食的展場上,一般常會見到展版上出現「粳」或「稉」字,例如磯小屋的農具室展場中出現的全都是「稉」字,2015年上半年臺北市民政局在林安泰古厝舉辦了早期農村生活的展覽活動,展版上出現的則是「粳」字。大家都不免心裏感到好奇,究竟這兩個字是通用的字嗎?這兩個字外型相似,相異之處為「米」字邊與「禾」字邊,細究兩個字邊,「米」與「禾」在意義上其實也沒差別,前者是果實也是種子,後者則是植株。的確,相似到這種程度,相互通用是合理的推測,但是仍可感覺到細微的差異,因為在臺灣,目前「稉」字出現的頻率似乎多過「粳」。這篇短文的用意即在於敘述:這兩字在歷史上曾經通用過,但是近代農業科學興起之後,對此二字重新賦予定義後,此兩字在臺灣地區已不適合相互通用了。但是在對岸的中國大陸,是以「粳」字取代了「稉」字。 「粳」與「稉」互為異體字 在文字使用的歷史上,「粳」與「稉」互為異體字,是可以通用的,均用於描述「較不黏」的稻米,有別於具有「最具黏性」的稻米「糯稻」。教育部的異體字字典列出了「粳」的異體字。如圖1所示。

圖 1 粳的異體字,依照各個異體字出現的年代秩序排列 這一群字以「粳」字做為代表,有可能是其出現文獻上的頻度最高之故。這群異體字中,以「秔」出現的時間為最早(說文解字 - 大徐本),其次是「稉」(說文解字 – 段注本),「粳」字的出現可能又晚於「稉」(龍龕手鑑)。根據段玉裁所注之說文解字「秔」字:稻米中最具黏性者為稬稻,亦即糯稻,次黏者就是「稉稻」,不黏者為秈。稉與粳為秔之俗字。所以,清代的段玉裁(1735 – 1815),將稬、稉、秈三字分別註解為代表黏性強、中、弱三種等級的稻屬,請參見圖2。

圖 2 摘自於段玉裁注解之說文解字。按照稻米黏性之強、中、弱,區隔成糯(稬)、稉、秈(稴)三類。稉與粳皆為秔之俗字。 但在早在南朝的梁朝,顧野王(518-581)所撰的《玉書》,已經將「稉」與「秈」歸為同一類 – 稻之不黏者。請參見圖3。

圖 3 秔、粳、秈在南朝時已經歸在同一類「不黏」的稻米與具黏性的糯米區隔為兩類 由以上的教育部粳的異體字可以瞭解到至少在清朝段玉裁註釋說文解字時,「粳」與「稉」兩字是相互通用的。而且很可能「粳」字出現在文獻上的頻度超過「稉」字。但是近代臺灣農業科學化之後,情勢改變了。 「粳」與「稉」有別 根據謝兆樞教授的考據,在1906年時,臺灣總督府農業試驗場出版了一本書《臺灣重要農作物調查第一篇 – 普通作物》,書上將隸屬於非糯的水稻品種逐項列出,將其歸屬於「粳」稻,相較於以往根據黏性來區分的通俗稱呼,此書賦予了「粳」字非常明確的定義。之後,在1918年8月1日,連雅堂先生完成之臺灣通史,也將水稻分為糯稻與粳稻,而且詳細列出當年粳稻的品種名稱,例如:白殼、烏殼、早占、埔占、花螺、清油等等,詳細名稱請參閱電子期刊《米報》,2015年12月20出刊。按照這段敘述,上述所列舉的「粳稻」,是漢人從明朝萬曆年(1573-1620) 之後,陸續由閩粵帶來的秈稻栽培品種,而成為後來大家所俗稱的「在來稻」,亦即印度型水稻。 日本治臺之後的水稻研究進入科學化時期,需要比較明確的稻種稱呼,以「稉」稱呼日本型水稻,以「秈」稱呼印度型水稻。所以「稉」與「秈」的稱呼是用來區隔日本型與印度型兩者遺傳型質的不同,有別於科學化之前以黏度來做區隔,稱其為「糯」、「粳」、「籼」。臺灣地區在農業科學化後使用的兩個用字:「粳稻」與「稉稻」,兩者意義上有所區隔,前者所指為印度型水稻,後者所指的是日本型水稻,因此使用上不宜再互相通用。 這種情況是臺灣受日本殖民的獨特歷史過程所造成的,與現今之中國大陸,情況可能是不同的。現今的大陸稻農及研究者,對於水稻稱呼,可能是回歸到段玉裁的注解(參見圖2),將黏性中度的日本型水稻稱為「粳」並將黏性低度的印度型水稻稱為「籼」,也就是說將黏度與遺傳型質做大略的對應。在中國大陸的網頁上瀏覽,只見「粳」與「籼」,而不見「稉」與「秈」。換句話說,對岸的「粳」稻就是臺灣的「稉」稻,提到的都是日本型水稻,但是前述臺灣的兩份歷史文獻提到的「粳」稻卻是印度型水稻,或是擴大解釋成非糯性之水稻,卻不是專指日本型水稻。 結論 綜合上述的敘述,我們大約瞭解了:「稉」、「秔」字出現於漢朝許慎的《說文解字》,「粳」、「秈」出現於唐朝後南朝的顧野王的《玉篇》,是以稻米之黏性程度來區分糯、稉、秈;自1906以後的近代農業科學是以遺傳型質來區分「稉」-日本型水稻與「秈」-印度型水稻。在臺灣地區之稻農及研究者已經習慣使用「稉」、「秈」兩字。偶爾在相關的臺灣水稻歷史展覽中會冒出「粳」字,在此場合,不論佈展者或是參訪者都要留意細讀,臺灣歷史上的「粳」其實是現在約定成俗的「秈」而不是「稉」。若是與對岸訪客相互交流,也要提醒自己臺灣的「秈」與「稉」跟對岸的「籼」與「粳」是相對應的。對岸偏愛成品「米」,臺灣偏愛植株「禾」。 彭雲明 / 磯永吉學會 秘書長 後記 一個有意思的問題是:在臺灣,為何約定成俗以「稉」稻之名稱呼日本型水稻?很可能的原因是:因為臺灣當年的閩粵移民所種植的印度型水稻,已經分別在1906及1918年兩份著作以「粳」稻稱呼了,所以只好另外選擇「稉」字來稱呼日本型水稻。若是再往前溯源,問道:為何農業試驗場以及連雅堂先生兩者均以「粳」字來通稱當年臺灣的印度型水稻品種,而不是選擇「稉」字?很可能是前者「粳」被使用的普及度遠超過後者「稉」之故。我嘗試以「稉」字上網搜尋,觸目所及中國大陸的相關網頁,其網頁上均使用「粳」字,而不見「稉」字,也許可以作為「粳」字自有清一代至今使用的普及率遠較「稉」字為高之佐證。 遠在1895之前,「粳」與「稉」兩個字仍然相互通用的時代,當代在臺的清國人僅僅種植印度型水稻,偏愛以「粳」字稱呼非糯性之水稻;對於同一時代的日本人,同時也是很用心的漢文的使用者,對於「粳」與「稉」兩個字也是相互通用的事,想必也很清楚,對於僅僅種植日本型水稻的日本人,究竟他們偏愛用哪一個字來稱呼非糯性的水稻呢?很可能是「稉」吧?所以才會在 1895之後,自然的發展出以「稉」字來稱呼在臺灣的日本型水稻的名稱。上述這段敘述純粹是我個人的臆測。 附件一、粳字家族

說明: 以上是段玉裁注解的說文解字的摘要。 段玉裁的注解原文如下:

凡言屬者、以屬見別也。言別者、以別見屬也。重其同則言屬。秔爲稻屬是也。重其異則言別。稗爲禾別是也。周禮注曰。州黨族閭比鄉之屬別。介次市亭之屬別。小者屬別並言。分合並見也。稻有至黏者、稬是也。有次黏者、稉是也。有不黏者、稴是也。稉比於稬則爲不黏。比於稴則尙爲黏。稉與稴爲飯。稬以釀酒、爲餌餈。今與古同矣。散文稉亦偁稻。對文則別。魏都賦。水澍稉稌。陸蒔稷黍。蜀都賦。黍稷油油。稉稻莫莫。皆稉稻並舉。本艸經秔米稻米殊用。陶貞白乃不能分別。其亦異矣。 丛禾。亢聲。

本頁所使用之「篆」字圖形取自於「說文解字」網頁http://www.shuowen.org/view/4378 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

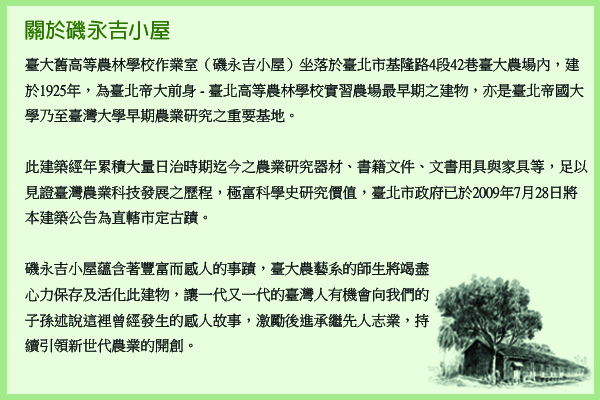

105年8月在磯小屋展場展示的古典儀器遭竊,更令人驚訝的是竊賊對於媒體公開指責臺大(磯小屋使用單位)沒有善盡古物保管之責任。此事經媒體披露後,引起各界廣泛的關注。兩個月之後,在10月份,關心臺灣農業的豐年社在公共募資平台提案,主動發起為磯小屋募款修繕的活動。其後展開一連串的活動以提升此問題的能見度,首先於10月17日在磯小屋的放映室舉行記者會,其次於11月18日晚上在新生南路三段的誠品書局三樓,舉辦演講活動講述磯小屋的歷史。之後的幾次電視媒體的採訪及報導,尤其是民視電視台的播出,引起社會大眾的深切的關心與巨大的迴響,募款平台的接受的募款金額也因此持續上升,終於在12月16日(星期五),募集之金額突破預先設定的門檻值120萬元。磯永吉學會藉此電子報《米報》對於社會各界表達誠摯的謝意。未來學會將妥善運用此募得的修繕基金從事磯小屋之修繕規劃與施工,並將修繕成果展現給社會大眾。 |

|||||||||||||

|

|

|||||||||||||

| 磯小屋米報著作權屬於國立臺灣大學磯永吉學會 臺北市羅斯福路四段一號 TEL:(02)33664754 |

|

||||||||||||